美国法律行业当前呈现一种矛盾现象:一方面,部分律所面临“用人荒”,尤其是高技能或特定领域的专业人才短缺;另一方面,许多JD(法学博士)毕业生却难以找到理想工作。这种矛盾主要源于行业结构性调整、市场需求变化以及毕业生竞争力差异等多重因素。

一、行业用人需求的结构性分化

顶级律所集中争夺精英人才:美国T14法学院毕业生进入500人以上大所的比例超过50%,例如,弗吉尼亚大学法学院2022届毕业生进入500人以上大所的比例为57.19%。起薪高达18万-22.5万美元(2023年数据),这些律所通过直接招聘、内部推荐、校园招聘(OCI)等计划锁定精英学生,尤其是拥有高GPA、暑期实习经历和社交资源的候选人。然而,这类岗位仅占整体市场的少数,且高度集中于纽约、华盛顿等核心城市,导致“赢家通吃”效应。

中小所及非传统领域需求萎缩:经济波动导致企业法务预算缩减,更多公司转向内部法务部门或外包,中小型律所业务量下降,招聘需求减少。传统诉讼业务竞争激烈,普通民商事诉讼岗位饱和,且律所更倾向雇佣有经验的律师,新人机会有限。与此同时,科技合规、数据隐私等新兴领域却面临人才短缺。例如,科技诉讼律师需求激增,但传统JD课程缺乏相关技能培训,毕业生难以满足岗位要求。

二、JD毕业生就业困境的核心矛盾

1、供给过剩与竞争加剧

2010年前后法学院扩招导致毕业生数量激增,但金融危机后市场需求未同步恢复。2022年虽超90%的JD毕业生就业,但约30%进入非传统领域(如企业法务、政府机构),薪资较律所平均低40%。此外,国际生——非美国本土JD毕业生(尤其是LLM学生)因签证限制(需H1B抽签)和文化壁垒,进入大所的比例不足10%,被迫竞争薪资较低的华人律所岗位或非法律岗位

2、经验与技能的双重错配

律所为降低成本更倾向雇佣能立即贡献价值的资深律师,而非需培训的新人。例如,有JD一年级学生分享称,Big Law实习机会多通过校园招聘提前锁定,缺乏暑期实习经历的毕业生几乎无缘高薪岗位。同时,法学院课程滞后于市场需求,如区块链、AI伦理等前沿领域教学不足。

经济下行时,律所为降低成本更倾向招聘能立即创造价值的资深律师,而非需培训的新人,缺乏实习经验的毕业生难以满足律所要求。调查显示,成功进入大所的学生往往通过暑期实习获得留用机会,而国际生因签证问题更难获得美国本土实习。

3、经济周期与债务压力

JD毕业生平均负债超20万美元,这个数字并不令人惊讶,别忘了前段时间中美网友“对账”期间,一名美国法学院女生得知中国法学院一年只要798美元后破房了,哭诉说自己为了读法学院背负了45万美元学生贷款,直言这就是一份“奴隶合同”。

在还款高压下,迫使法学生优先选择高薪岗位。然而,中小律所起薪普遍低于10万美元,且2021年美国雇员离职率升至20年新高,律所更倾向于用高薪留住资深律师而非扩招新人。

三、应对策略与趋势展望

课程改革:部分顶尖法学院增设更符合市场需求的学位,例如2024年8月,加州大学伯克利法学院宣布推出首个以人工智能为重点的法律硕士(LLM)学位。

课程教授Chien说“本课程将研究各种治理工具,包括法院裁决、立法、监管框架,行业标准和最佳时间,深入探讨人工智能与人权、公民自由、隐私、知识产权、消费者保护、就业和其他法律的交叉点”

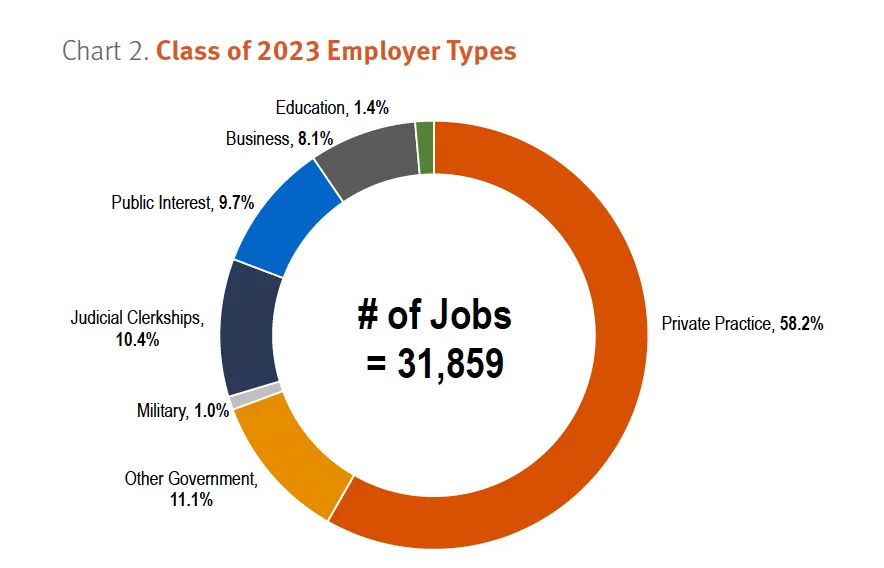

转向非传统领域:如合规顾问、专利代理、企业法务等,2023年40%的JD毕业生进入公益服务或商业领域。

来自NALP

远程实习与跨界就业:利用远程实习积累经验,或转向金融、咨询等行业,利用法律背景优势。

四、市场长期趋势

需求逐步复苏:2023年数据显示,超过92%的JD毕业生找到工作,大所招聘回暖,但结构性矛盾仍存

自动化与外包冲击:基础法律文书工作逐渐被AI替代,律所更聚焦高附加值业务,进一步抬高新人入行门槛

总结

美国法律行业的“用人荒”与JD毕业生就业难并存,本质是市场分层与技能供需错配的结果。顶级律所的高薪岗位竞争激烈且高度集中于精英法学院,而中小所及新兴领域尚未完全吸纳过剩的毕业生。解决这一矛盾需行业、法学院及个人三方协同,通过课程改革、职业导向调整及实践经验积累,逐步实现供需平衡。

北大国际法学院就业数据:63%进入体制内,稳定是今年毕业生就业主旋律!

特朗普政府冻结联邦招聘冲击法律界:法学院学生职业路径受阻,律所紧急启动"人才争夺战"

2026财年H-1B抽签注册启动:3月7日开放,这些变化需注意!

建议收藏!美国法学院本硕连读(3+3)项目,6年轻松拿本科和JD学位

国内年轻律师申请美国顶级法学院JD,是否是一条逆天改命的金光大道呢?

在法学院“法律写作”及“应试写作”能力至关重要,应该如何做好充分准备?

美国各大律所用人荒,JD毕业生却找不到工作?-行业资讯-海望老师

美国各大律所用人荒,JD毕业生却找不到工作?-行业资讯-海望老师